interview

En dehors du cercle des artistes Mainstream, il existe une mémoire collective, notamment au travers de l’émergence de labels indépendants, et de l’autoproduction qui ont révélé des disques hors normes, souvent distribués en dehors des réseaux traditionnels.

(Philippe Robert)

Dans les années 1971-1978 (j’ai une vingtaine d’années quand le séisme punk ébranle le milieu musical), des gens comme Paul Alessandrini dans Rock & Folk, Philippe Carles dans Jazz Magazine, Jean-Pierre Lentin dans Actuel, Daniel Caux dans L’Art vivant, Laurent Goddet dans Jazz Hot, Méchamment Rock dans Charlie-Hebdo, Hervé Picart dans Best et Pascal Bussy dans Atem représentaient des influences pour moi, des sortes de prescripteurs : tous s’intéressaient aux musiques progressives et d’avant-garde, ce qui était en accord avec mes centres d’intérêt d’alors, qui n’ont pour ainsi dire pas changé depuis.

Quel qu’ait été mon intérêt pour un journaliste ou un autre, je dévorais la presse musicale dans son entier ou presque, de manière boulimique, y compris des titres moins intéressants tel Extra, voire la presse anglo-saxonne de temps en temps (on la trouvait facilement à Juan-les-pins où j’habitais alors), sans compter tout un tas de choses allant de paire avec la musique, comme Métal Hurlant et la toute première mouture de L’Écho des savanes. Je parcourais tout, de la première à la dernière ligne, du courrier des lecteurs aux chroniques de disques qui, à l’époque, fermaient le ban de chacune de ces revues. Magazines auxquels s’ajoutaient les Cahiers du cinéma et Positif, très importants à l’époque.

À l’âge de 12 ou 13 ans, j’ai participé à un concours de chroniques de disques pour Ciné-Revue, gagnant même le premier prix et un 45-tours de David Bowie ! Dès cette époque j’ai rêvé d’écrire sur la musique ou d’être disquaire ! Autant dire que ma vocation a été contrariée, la vie ayant fait que je n’ai écrit que sur le tard, alors que j’avais largement dépassé la trentaine : d’abord pour moi seul, puis dans deux fanzines, celui que j’avais créé et un autre, c’est-à-dire Numéro Zéro et Supersonic Jazz, tous deux remarqués par Magic et Vibrations. Puis, de fil en aiguille, des collaborations dans la presse de kiosque m’ont été proposées, que j’ai toutes acceptées, ce qui m’a occupé une douzaine d’années.

Comment procèdes-tu pour rédiger la chronique d’un disque ? Existe-t-il un moment propice pour l’écriture ?

Que répondre ? Bien que je l’ai énormément fait, et même franchement beaucoup sous un pseudonyme, chroniquer des disques ne m’a jamais vraiment plu, tant j’ai du mal avec cette idée. De par ses liens avec l’actualité, l’exercice se révèle vite frustrant : pour preuve, relire de vieilles chroniques dans d’anciens magazines est rarement intéressant. Pire encore, les formats à respecter dans la presse constituent des contraintes pesantes dont je n’ai jamais réussi à m’accommoder, car conceptualiser les choses de manière sérieuse prend de la place, ce que réussit quelqu’un comme Patrick Eudeline parce qu’il possède sa propre rubrique de plusieurs pages dans Rock & Folk.

Quant aux recettes liées à l’écriture même, du genre bien choisir son angle d’attaque puis dérouler, mieux vaut les éviter je crois, car dès lors qu’elles finissent par se voir, c’est épouvantable. Alors quoi ? Décrire un disque morceau par morceau ? C’est une facilité : c’est ennuyeux à faire, et indigeste à lire. Partager des émotions ? C’est rarement convaincant. Afin de ne pas succomber à ces tentations, je n’écoute jamais le disque dont je parle pendant que j’écris, préférant procéder de mémoire, en suivant d’autres voies, de manière plus intuitive… À titre personnel, je ne considère pas mes livres en rapport avec l’objet-disque comme des accumulations de chroniques : j’essaye plutôt de raconter une histoire au long cours, d’un disque à l’autre, même si j’imagine qu’elle échappe vraisemblablement assez souvent au lecteur (sourire).

Existe-t-il des moments plus propices que d’autres à l’écriture ? Tout ce que je peux dire, c’est que chacun de mes livres génère ses propres rituels, différents d’un livre à l’autre : rituels d’horaires (livre de jour ou de nuit), de lieu depuis lequel écrire (à l’extérieur ou à l’intérieur en fonction de la saison), de technique (manuscrit ou tapuscrit ?), etc.

Est ce que l’analyse musicale peut s’apparenter à une sociologie particulière ?

N’ayant aucune formation universitaire en rapport avec l’analyse musicale, et la mauvaise foi inhérente à la critique rock n’étant pas mon truc, il a fallu que je forge mes outils à partir d’autres domaines, tant il ne s’agit pas seulement d’être témoin d’un éblouissement. La critique telle que pratiquée par les Cahiers du Cinéma fournit un excellent modèle, la politique des auteurs en particulier. Le situationnisme peut offrir une grille de lecture intéressante, ce dont Greil Marcus ne se prive pas dans Lipstick Traces. Politique et esthétique vont bien ensemble, une des réussites du genre étant Free Jazz, Black Power de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli, ce dernier ayant d’ailleurs été critique aux Cahiers du Cinéma. Pour abonder dans ton sens, je dirais que la pertinence du travail d’un Simon Reynolds, connu pour avoir conceptualisé le post-rock, s’apparente effectivement à une sociologie particulière. Toutefois, chacun doit trouver son cheminement intellectuel : celui consistant à tisser des liens entre des choses a priori sans rapport sinon antagonistes est le mien.

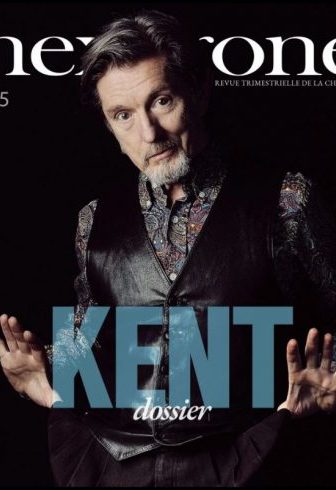

(Philippe Robert et Patrick Eudeline)

D’après toi, la musique a t-elle un rôle autre que celui de divertir ?

Qu’on la considère comme un art ou une source de divertissement suivant l’intérêt personnel que l’on y porte, que ce soit à partir de la chaîne stéréo à la maison ou en public en situation de concert, la musique suscite l’écoute (sinon, à quoi bon ?), qui, elle, est un rituel culturel. Si tu vas au concert juste pour sortir, pourquoi pas d’ailleurs, tu instrumentalises la musique au titre du divertissement…

La musique est affaire de vibrations, elle peut s’aborder comme une expérience alors qu’elle s’avère souvent réduite à quelque chose de fonctionnel n’appelant, au mieux, qu’une écoute distraite. Tu te souviens de ce titre d’album d’Albert Ayler : Music Is The Healing Force Of The Universe ? Eh bien pour certains, les Karen Dalton, Karlheinz Stockhausen, John Coltrane, Nick Drake, La Monte Young, Robbie Basho, Patti Smith, Josephine Foster, My Cat Is An Alien, la musique aura été (ou est encore) aussi sérieuse que leur vie. Ce sont de très loin les musiciens les plus passionnants, et l’idée de divertissement ne semble pas leur avoir effleuré l’esprit. Leur approche serait plutôt affaire de créativité, de révélation, de poésie, de circulation d’énergie, de bonnes vibrations, de communion.

Qui plus est, le rituel de l’écoute que j’évoquais n’a rien d’une donnée naturelle : il est culturel. Si tu emmènes des pygmées écouter un concert de jazz (l’expérience a été tentée), ils s’endorment une fois assis : ils sont ignorants de notre système de valeurs, et pour eux, s’asseoir c’est reposer le corps (je ne parle même pas de regarder ce qui se passe sur scène), ce qui tend à démontrer que la musique est un langage, qu’à chacun le sien, et que son universalité est un leurre. Pour autant, en Occident, la musique qui nous touche au plus profond relève de l’élévation, et son expérience (dans le meilleur des cas) de l’épiphanie, véritable héritage de la musique dite classique. Dans les années 1970 d’où je viens, l’élargissement des consciences n’était pas un vain mot. A Love Supreme, Five Leaves Left ou Bitches Brew, c’est ça ! Tu m’accorderas qu’on peut difficilement dire de la musique de ces trois albums qu’elle est divertissante. Regarde Moondog, Sun Ra, La Monte Young ou My Cat Is An Alien : selon eux, la musique détiendrait les clés de l’Univers ! Pourquoi pas ?

À ses débuts, le rock en France a été une réappropriation des productions anglo-saxonnes : à partir de quel moment s’est opérée la démarcation, la revendication d’un maquis sonore ?

Dans la France d’avant 1968, la démarcation d’avec les Anglo-saxons n’existe pas vraiment, malgré la singularité de certaines tentatives isolées. Quelle que soit l’importance du Golf Drouot, le rock’n’roll français ne brille guère par son originalité, qu’on l’apprécie ou pas. Les Vicomtes, le King Set, Les Loups Garous, Les Aiglons, Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages figurent parmi les noms que l’Histoire a retenus. Tout comme Les Bourgeois de Calais, Les Vagabonds, tous ces groupes à la Shadows, ou bien Ronnie Bird, Vigon, tous synchrones avec l’explosion jeune… Si la jeunesse estudiantine férue de contre-culture commence à se singulariser bien avant Mai 68, il n’en est pas de même en matière de musique, bien que la pièce de théâtre musicale anti-yéyés Les Idoles de Marc’O date de 1966, et le film du même nom avec Bulle Ogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Kalfon de 1967. Raoul Vaneigem, dans son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations sorti la même année que le film Les Idoles note : « Pour un monde de jouissances à gagner, nous n’avons à perdre que l’ennui ». Disons que l’infusion de tels propos a pris du temps !

En 1967, Klaus Blasquiz, future voix de Magma, écume le Golf Drouot où il rencontre Richard Pinhas et met sur pied Blues Convention. Klaus Blasquiz, en entretien, me disait déplorer à l’époque que l’agitation soit surtout politique, dialectique, littéraire et pas encore musicale. Remplacer la variétoche (comme on disait alors) par la révolte a pris du temps. Il aura même fallu rédiger un Manifeste de Libération du Rock ! On doit une fière chandelle à des groupes comme Komintern, Maajun et Barricade, à un fanzine comme Le Parapluie, à la toute première mouture d’Actuel aussi, avant que Jean-François Bizot n’arrive… Il y avait une urgence à livrer des idées en vrac après Mai 68. Des tourneurs indépendants émergeaient, le circuit alternatif des MJC s’inventait… Parallèlement, la vie communautaire devenait une nécessité pour certains. Tout ceci est raconté en introduction du premier des trois volumes d’Agitation Frite, où la plupart des acteurs de ce renouveau sont longuement interviewés. Chez le même éditeur, Lenka lente, Guigou Chenevier vient de raconter l’histoire d’Etron Fou Leloublan, groupe phare de cette époque anarcho-héroïque, utopiste et parfois nébuleuse (rires).

Dans la trilogie Agitation Frite, tu réhabilites un patrimoine musical resté longtemps dans l’ombre, comment définirais tu la contre-culture en opposition à la musique populaire ? Est-ce un combat contre l’industrie du disque ?

Le carburant alternatif contre-culturel est issu de Dada comme de la Beat Generation, des lettristes et des situationnistes. Kurt Schwitters, Allen Ginsberg, Guy Debord, Isodore Isou sont des pionniers… Ces quatre artistes, penseurs, poètes, philosophes, chacun à sa manière, sont d’indomptables réfractaires n’ayant que faire du mainstream et de tout ce qui va avec : ils vomissent les tièdes ! Il est certes arrivé que certains des musiciens créatifs que j’évoquais atterrissent par erreur sur une Major avant que leurs productions ne soient pilonnées par manque de résultat, tandis que d’autres refusaient au contraire tout contrat de ce genre (comme Barricade). Mais dans l’immédiat après-Mai 68, pour des raisons clairement politiques, les concessions n’étaient pas de mise. Car l’industrie du disque n’était pas globalement perçue comme possiblement bienveillante à l’égard de la créativité.

Du coup, de nombreux musiciens, de free jazz notamment, s’auto-produisaient, montaient des associations, mutualisaient les efforts, créaient des labels en quête de liberté. Sans rentrer dans les détails, il est évident qu’une maison de disques comme Saravah pouvait seule permettre la réalisation de l’album Comme à la radio, chef-d’oeuvre d’inventivité dû à Brigitte Fontaine accompagnée par l’Art Ensemble Of Chicago. Par contre, le premier Maajun (Vivre la mort du vieux monde), pourtant sans concessions, sortit curieusement sur un sous-label du très connu Vogue, qui d’ailleurs hésita à l’éditer, le jugeant non commercialisable, tout en sachant que le groupe ne comptait pas non plus se priver d’une distribution commerciale au nom du purisme révolutionnaire ! Est-ce donc un combat contre l’industrie du disque ? Pour tous ? Oui et non… Regarde ce que furent au Royaume Uni les débuts de Virgin : Robert Wyatt, Lol Coxhill, Dudu Pukwana, Ivor Cutler, Faust, Tony Conrad et Henry Cow y trouvèrent une place de choix, sauf que la suite dément ce démarrage pour le moins underground…

Dans ton dernier ouvrage, Musiques, traverses & horizons, on découvre un travail historique plutôt qu’une énumération de disques essentiels, une chronologie où chaque disque semble être la pièce d’un puzzle constituant un bloc gravé dans le temps, comment as tu conçu ce fil conducteur ?

Ce livre constitue une synthèse, une réécriture totale de ce que j’ai pu faire jusqu’à présent, avec de nouvelles directions aussi, notamment en matière de rock indépendant de la fin du siècle précédent, ou bien encore de musiques ethniques : des choses comme Spacemen 3, Felt, Daniel Johnston, Television Personalities, Os Mutantes, Egberto Gismonti ou les Pygmées Aka. Plus d’un siècle de musiques est parcouru, de 1902 à 2020, des plus anciens enregistrements de la magnifique anthologie Goodbye Babylon au groupe italien My Cat Is An Alien, des premiers rouleaux au disque compact puis retour au vinyle, de la poussière au digital, de l’alpha à l’omega…

Tous les albums que j’évoque n’ont pas été choisis parce qu’ils seraient mes favoris, mais afin de raconter une histoire, tracer un chemin fait de traverses, dessiner une cartographie souterraine, tisser des liens et les contextualiser au fil d’une chronologie précise, celle de leur première édition. Des amis musiciens qui savaient combien ce livre a été composé (dans sa mise en pages, dans son articulation entre un album et un autre, entre une page de gauche et une page de droite) m’ont fait remarquer qu’il paraît avoir été écrit en stéréo : effectivement, ce n’est pas un hasard que Jackson C. Frank se retrouve en face de Terry Callier, Harry Partch de John Jacob Niles, ou Charlemagne Palestine en face de La Monte Young…

Puisqu’il s’agit de traverses, l’idée est de laisser les balises scintiller au loin (Elvis, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Miles Davis, John Coltrane), de proposer une expérience offerte en partage plutôt qu’une « discothèque idéale » de plus, ou même une « anti-discothèque idéale », cela dit sans vouloir offusquer qui que ce soit (rires).

Que penses-tu du Disquaire Day, censé au départ être un soutien aux disquaires indépendants ? N’est il pas devenu un non évènement, une opération marketing pour des labels ne rééditant que des fonds de catalogues ?

Ne sachant pas à quels labels et fonds de catalogue tu fais allusion, je ne peux pas répondre précisément (sourire). Il est clair que, Disquaire Day ou pas, le travail de fond entrepris depuis des années par Souffle Continu à Paris ou La Face Cachée à Metz est salutaire. À propos des rééditions du premier, qui concernent surtout des labels (à juste titre) cultes comme Futura Records et Palm, je dirais que personne ne songera à s’en plaindre vu les cotes faramineuses qu’atteignent les originaux ! Par contre, si tu fais allusion à des opérations spéciales rééditant des choses largement amorties depuis des décennies et qui font de l’ombre aux productions indépendantes actuelles, alors oui, on est en droit de se poser des questions. Cependant, je dois t’avouer qu’en matière de Disquaire Day je ne connais pas grand chose, sachant toutefois que je défends la musique sur support phonographique, quel qu’il soit, abonnements et dématérialisation n’étant pas ma tasse de thé ! J’ai un vague souvenir d’une bande dessinée sous forme de brochure pédagogique évoquant (je crois) le sujet (les dessins étaient de Nicolas Moog j’en suis sûr), peut-être bien de manière périphérique, et me semble-t-il éditée par la Face Cachée… Ça me revient, cela s’appelait Lutte des classes. C’est-à-dire une sorte de retour au « maquis sonore » que tu évoquais en début d’entretien, associé à un combat contre l’industrie du disque : on en est toujours là (rires) !

(interview réalisée par Franck Irle)

Musiques : Traverses et Horizons de Philippe Robert aux éditions Le Mot et le Reste : https://lemotetlereste.com/musiques/musiques/